税理士試験はやめとけ?税理士試験に挑戦する意義とその攻略法とは

- 「税理士試験に挑戦したいけれど、周囲から“やめとけ”と言われて迷っている…」

- 「仕事との両立が難しそうで、途中で挫折してしまいそう…」

- 「税理士資格を取ったとして、本当にキャリアアップにつながるのか不安…」

もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、この記事が役に立つかもしれません。

わたし自身、税理士試験に挑戦する前に、数多くの不安や迷いを抱えました。特に「働きながら試験に挑む」という状況では、時間的な制約や精神的なプレッシャーも大きかったです。

それでも、なんとか3年で5科目に合格することができました。その過程で、多くの壁にぶつかりながらも、「挑戦することの意義」と「効率的な勉強法」の重要性を学びました。

この記事では、税理士試験に挑戦する価値やその魅力、そして効率的に試験を突破するための具体的な攻略法を詳しく解説します。読んでいただければ、試験に挑むべきか迷う気持ちが整理できるだけでなく、自信を持って一歩を踏み出すためのヒントを得られると思います。

税理士資格を取得することは簡単な道ではありません。しかし、それ以上に得られるものは大きいはずです。ぜひ最後まで読み進めて、あなたの未来を切り拓くきっかけにしてください!

税理士試験はやめとけと言われる理由とは

税理士試験の科目の概要

税理士試験は、複数の科目から成り立っており、それぞれの科目で会計・税務の深い知識を問われます。

各科目での深い知識と理解が求められるため、受験者は幅広い税制に関する知識を身につける必要があります。

税理士試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち、受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。

なお、税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。

合格基準点は各科目とも満点の60パ-セントです。

合格科目が会計学に属する科目2科目及び税法に属する科目3科目の合計5科目に達したとき合格者となります。

国税庁_税理士試験の概要

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/gaiyo/gaiyou.htm

難易度の高さと合格率の低さ

税理士試験が「やめとけ」と言われる主な理由の一つは、その難易度の高さです。合格率が低いことから、挑戦した多くの人が途中で挫折してしまう現実があります。

合格基準は相対評価であり、どれだけ勉強しても、受験者全体の中で上位に入らなければ合格できません。この仕組みが、試験の厳しさを物語っています。

たとえば、簿記論や財務諸表論といった科目は、会計知識を問われる基礎科目ですが、非常に高い正確性とスピードが求められます。

受験者の多くが、

- 試験時間内にすべて解けなかった…

- 計算ミスが命取りだった…

と口を揃えていいます。

このように、税理士試験は挑戦する人に高い能力と努力を求める試験です。しかし、その分だけ取得後のメリットも大きい資格といえます。

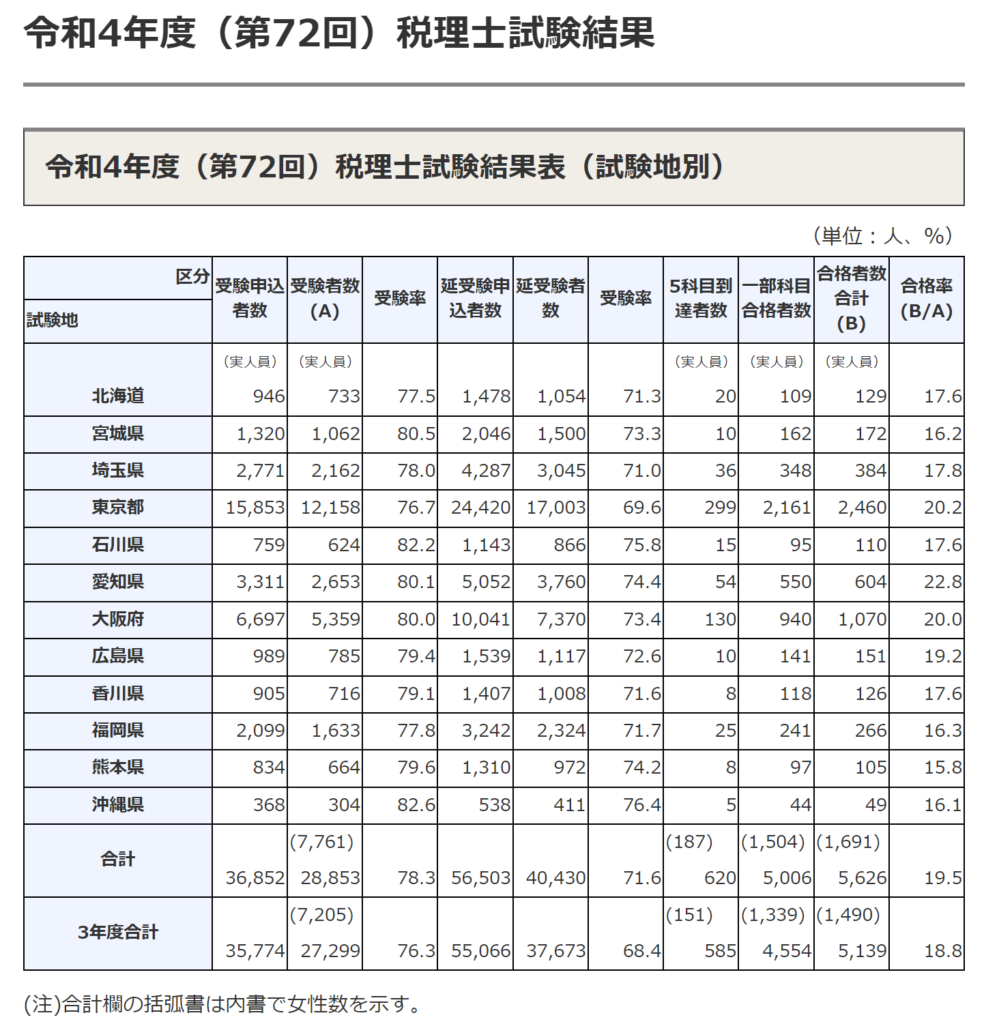

税理士試験の難易度の実態

国税庁からの結果発表では、税理士試験の合格率は、10%~20%になっていますが、受験者のレベルが非常に高い競争試験なので、合格率以上の難易度になっているのが現状です。

国税庁_令和4年(第72回)税理士試験結果表(試験地別)

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/73/kekka.htm

税理士試験の受験者数と合格率の動向

なお、税理士試験の受験者数は、簿記論・財務諸表論の受験資格要件が緩和されたことで、若干増加傾向にあります。

合格率は毎年おおむね一定で、現在の10%~20%程度から大きく増加することは今後も考えにくいと思います。

合格競争を勝ち抜くには、他の受験生に負けないための努力が求められる状況は今後も変わらないと思われます。

勉強時間の膨大さと仕事との両立の課題

また、税理士試験は、膨大な勉強時間が必要なうえ、特に働きながら受験する場合、スケジュール管理が大きな課題となります。

一般的に、1科目合格するために必要な学習時間は500~600時間と言われています。これを5科目分と考えると、合計で2500時間以上の学習時間が必要です。仕事や家庭の時間と両立するのは容易ではありません。

たとえば、フルタイムで働く社会人が、

- 平日に2時間

- 休日に5時間

勉強した場合、年間で確保できる時間は約1000時間。1年で2科目合格を目指すには、休日もほぼ毎日勉強に充てる必要があります。そのため、計画的に時間を確保し、効率的な学習方法を選ばなければなりません。

税理士試験に合格するためには、限られた時間を有効に使う工夫が求められます。効率的な学習法を取り入れることで、負担を軽減しながら合格を目指せます。

税理士試験の闇?働きながら合格まで何年かかるの?

税理士試験を働きながら受験する場合、多くの受験者が、何年かに分けて受験し続けるのが一般的です。

合格までの期間は最低2年、多くは3~5年が目安と言われていますが、国税庁から正式に発表されているデータはありません。

周囲の意見も参考にすると、働きながら受験する人の平均合格年数は、5年以上と思います…

働きながら勉強するとなると、時間的な制約も大きいので、一度に全ての科目を合格するのではなく、数年かけて科目ごとに合格を目指す受験者も多いです。

確かに、何年も試験勉強しなければならないとすると、受験生ではない人が「やめとけ」と言いたくなる気持ちもわかります。

税理士の合格には、長期戦を覚悟して、計画的に取り組む必要があります。

実際に後悔するケースの共通点

税理士試験を受験したものの、途中で挫折してしまったり、取得後に後悔する人には、いくつかの共通点があります。

よくある後悔の理由は、

- 「目的が明確でなかった」

- 「効率的な学習法を知らなかった」

- 「試験内容を甘く見ていた」

です。目的が曖昧なまま挑戦すると、途中でモチベーションを失いやすくなります。また、正しい学習法を知らないと、時間だけが無駄に過ぎてしまいます。

たとえば、「何となく資格を取れば転職に有利だと思った」という理由で始めた場合、合格までの長い道のりに耐えられず、途中で諦めてしまうことが多いです。

税理士試験に挑戦する前に、自分の目的を明確にし、効率的な学習法を選ぶことが重要です。適切な準備をすることで、後悔を防ぎ、自信を持って挑戦できます。

これらの理由をしっかりと理解することで、「やめとけ」と言われる背景を把握し、自分に合った学習方法や目的設定を検討する材料になります。

次章では、「やめとけ」を覆す税理士試験の価値について深掘りします。

受講者20万人超!

「やめとけ」を覆す!税理士試験に挑戦する価値

税理士資格がもたらすキャリアと収入の可能性

税理士資格は、高収入やキャリアアップを目指す人にとって、大きな可能性を秘めた資格です。

税理士は、独立開業が可能で、自分のペースで働ける柔軟な働き方が選べます。

さらに、税務の専門知識は経営者や企業幹部からも高く評価されるため、キャリアの選択肢が広がります。

日本税理士会連合会の調査によると、

- 税理士の平均年収は700万円以上

- 経験やスキル次第では1,000万円を超える

ことも珍しくありません。また、大手税理士法人に勤務する場合は、さらに高収入を目指せる可能性があります。

税理士資格を取得することで、収入面だけでなくキャリアの幅も広がり、専門性を活かした安定した未来を築くことができます。

税理士試験に挑戦する価値を理解すれば、「やめとけ」という声に左右されることなく、自分の未来に自信を持つことができるでしょう。

次章では、税理士試験を攻略するための具体的な方法を解説します!

税理士試験を乗り越えるための攻略法

効率的な学習法とスケジュール管理のポイント

税理士試験に合格するためには、効率的な学習法と計画的なスケジュール管理が不可欠です。

税理士試験は膨大な範囲をカバーするため、やみくもに勉強するだけでは合格できません。限られた時間で最大限の成果を出すには、学習効率を意識した方法が求められます。特に社会人の場合、仕事や家庭の時間を確保しながら勉強するためには、計画性が鍵となります。

- 学習法のポイント:

- 重要な箇所に絞って学習する(過去問の傾向分析を活用)

- 理論と計算をバランスよく学び、アウトプットを重視する。

- 毎日の目標を明確に設定し、小さな達成感を積み重ねる。

- スケジュール管理:

- 年間計画: いつまでにどの科目を合格するかを逆算して設定する。

- 月間計画: 理論暗記や計算問題の進捗状況を記録する。

- 週間計画: 平日のスキマ時間と休日の集中時間を使い分ける。

計画的に学習を進めることで、効率的に知識を定着させ、合格の可能性を高めることができます!

スタディング税理士講座の活用法と合格の秘訣

私も実際に使っていましたが、スタディング税理士講座を活用すれば、忙しい社会人でも効率よく学習し、税理士試験合格を目指すことができます。

スタディング税理士講座は、短期間で合格を目指す人向けに開発されたオンライン講座です。動画講義やアウトプット重視の教材、理論暗記ツールなどが揃っており、スキマ時間を有効活用できます。また、合格者の多くが効率的な学習にこの講座を活用しています。

- 活用方法:

- 動画講義で基礎を短時間で学ぶ。

- トレーニング問題で知識をアウトプットし、理解を深める。

- 理論暗記ツールを活用し、通勤時間や休憩時間に繰り返し復習する。

- 実力テストを定期的に受け、弱点を明確にして補強する。

- 合格の秘訣:

- スキマ時間の活用: 1日30分の積み重ねが大きな成果を生む。

- 過去問を徹底的に分析し、出題傾向を把握する。

- コミュニティ機能を活用し、同じ目標を持つ仲間とモチベーションを共有する。

スタディング税理士講座は、忙しい人でも無理なく続けられる効率的な学習環境を提供してくれます!

受講者20万人超!

合格者が実践したモチベーション維持の方法

税理士試験合格者は、長期間にわたる学習を続けるために、モチベーション維持の工夫を欠かしません。

税理士試験は短期間で終わるものではなく、数年にわたる学習が必要です。そのため、途中で挫折しないためには、精神的な持久力や達成感を得られる工夫が必要です。

- モチベーション維持の方法:

- 大きな目標を小さな目標に分け、達成感を感じる場面を増やす。

- 勉強場所を工夫し、気分転換を取り入れる(カフェや図書館を活用)。

- 合格後の未来をイメージし、モチベーションを再確認する。

- 実体験:

わたしは、毎日「今日は何を学んだか」を記録し、自分の成長を実感することで、モチベーションを維持しました。また、家族に「いつまでに合格する」と目標を公言し、応援を受けることで孤独感を解消していました。

長い学習期間を乗り切るためには、モチベーション維持の工夫が不可欠です!

税理士試験が向いている人・向いていない人

どんな人が試験に向いているのかを見極める方法

税理士試験が向いているかどうかは、自分の性格や目的、生活スタイルに合っているかを見極めることで判断できます。

税理士試験は、長期的な学習と高い専門性を要求されるため、一定の適性が必要です。自分が税理士資格を取得することでどのような未来を目指したいのかを明確にし、それが試験の特性と合致しているかを確認することが大切です。

税理士試験が向いている人の特徴:

- 計画性がある人: 長期的なスケジュールを立て、粘り強く実行できる。

- 数字や会計が得意な人: 膨大な計算問題や財務知識に苦手意識がない。

- 独立志向が強い人: 将来的に独立開業を目指し、自分のペースで働きたいと考えている。

逆に、以下のような人は試験に向いていない可能性が高いです:

- 短期間で結果を求める人: 合格までに数年の努力が必要なため、忍耐力がないと厳しい。

- 学習時間を確保できない人: 仕事や家庭の事情でまとまった勉強時間を取れない場合、合格は難しい。

- 専門性よりも広いスキルを求める人: 幅広い業務知識を求めるなら、FPやMBAなど他資格の方が適していることもある。

税理士試験が自分に向いているかどうかを判断するためには、自分の性格や目標を冷静に見つめ、試験の特性と照らし合わせることが重要です!

税理士試験に挑戦するか迷う際には、まず自分自身の適性や目標を見直すことが大切です。そして、最適な選択をすることで、資格取得後の充実したキャリアを築くことができます。

税理士試験に挑戦することによる精神的なストレス

税理士試験の受験は、長期間の取り組みが必要であるため、税理士試験の勉強と日常生活とのバランスを取ることが難しく、ストレスの原因になりがちです。

そのため、ストレス耐性が低い人も税理士試験は向いていないかもしれません。

時にはメンタルのケアやリフレッシュの時間を確保することも重要!

また、税理士試験は非常に高い難易度のため、不合格を繰り返すことで自信を失うことがあります。

税理士試験の受験は、精神的なストレスが伴うことが多いですが、このストレスを乗り越えることで、自身の成長や、資格取得後の達成感を得ることもできます。

受験を検討する際は、ストレス管理の方法や、学習環境の構築が重要です。

やめとけと言われる税理士試験のリスクを最小化するには

大学院修了による科目免除という選択肢

大学院の一定の専攻を修了することで、税理士試験の一部の科目が免除される制度が存在します。これにより、受験の負担を軽減することが可能です。

最近はこの大学院免除を利用して、税理士試験を突破する方がかなり増えてきている印象です。

授業料などにかかるコストは約200万円(※大学によります。)とも言われています。

金額的に制度の利用には慎重になる必要はありますが、税理士試験に合格できなかった時のセーフティーネットとして活用するといいと思います。

大学院修了による科目免除は、税理士試験の受験者にとって大きなメリットとなる選択肢の一つです。

税理士試験は科目合格でも貴重な存在ということを知る

また、税理士試験は非常に難易度が高い分、科目合格者も貴重な存在です。

一部の科目を合格することで、その科目に関連する実務能力や知識が認められるため、キャリア形成の一環としても有効です。

私も実際に科目合格者として、過去に転職に成功した経験があります。

合格するために勉強した知識は、実際の実務にも活かせる部分があるので、科目合格にも十分に価値があります。

税理士試験の科目合格は、それだけで受験者の長期間にわたる努力の証明になります。

まとめ|税理士試験への挑戦を迷うあなたへ

リスクを理解し、挑戦の意義を再確認

税理士試験は簡単な道ではありませんが、リスクを正しく理解し、挑戦の意義を再確認することで、迷いを払拭できます。

税理士試験には、膨大な学習時間や労力、経済的コストが伴います。

一方で、資格取得後には

- 高収入を目指せる

- より良い職場への転職が可能

- 将来的な独立の可能性

など、大きなリターンが得られます。リスクとリターンのバランスを把握し、自分が何を目指しているのかを再確認することが重要です。

- リスク: 勉強時間の確保が難しい、合格までに数年かかる、試験に不合格となる可能性がある。

- リターン: 税務の専門家としての信頼を得られる、高収入を実現できる、独立して柔軟な働き方を選べる。

挑戦の意義を自分の言葉で整理し、リスクとリターンを天秤にかけることで、冷静に判断できるようになります!

「やめとけ」に左右されない自分軸の作り方

また、周囲の「やめとけ」という意見に左右されず、自分の軸を持つことが大切です。

「やめとけ」という声は、税理士試験の難しさやリスクを知るからこそ出るものです。しかし、他人の経験や価値観が必ずしも自分に当てはまるわけではありません。自分軸を持つことで、他人の意見に振り回されず、目標に向かって進むことができます。

- 自分軸を作るための質問:

- 「なぜ税理士資格を取得したいのか?」

- 「資格を取ることで、どんな未来を実現したいのか?」

- 「その目標に対して、どれだけの時間や努力をかけられるか?」

「やめとけ」という声は参考にしつつも、自分の目標や価値観を明確にして行動することで、後悔のない選択をしましょう!

税理士試験は確かにハードルの高い挑戦ですが、リスクを理解し、意義を再確認することで、自分にとって価値のある選択となります。迷っている今が、一歩踏み出すチャンスです。あなたの未来を変える挑戦を始めてみませんか?